Egmating nach dem Ende des 2. Weltkrieges, Teil 3

Nach den dramatischen Erlebnissen der Vertreibung und den Zwangswegen über die Durchgangslager sind die Egmating zugewiesenen ca. 480 „Entwurzelten“ zumindest physisch angekommen. Doch das Gefühl, auch mental angekommen zu sein, stellte sich in den ersten Nachkriegsjahren bei den Wenigsten ein. Im Gegenteil: Viele glaubten, dass dieser Zustand nur vorübergehend sei und eine Rückkehr in die alte Heimat möglich wäre. Dieser Glaube, vor allem bei der älteren Generation, hielt sich teilweise bis über das Jahr 1989 hinaus – bis zum Fall des „Eisernen Vorhangs“ und dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems in den Staaten des Warschauer Pakts.

Es war jedoch ein Trugschluss, denn in den Beneš-Dekreten der Tschechoslowakei sowie in den inzwischen von Polen besetzten Ostgebieten war die ethnische Säuberung von „Deutschen“ festgeschrieben und politisch unverhandelbar. Den Vertriebenen wurde über 100.000 km² Land sowie der gesamte Besitz (Gebäude, Wertgegenstände usw.) entzogen – eine Zwangsenteignung.

Alltagssorgen statt Gedanken über Rückkehr, Befreiung oder Niederlage

Im Vordergrund standen nun Alltagssorgen. Besonders betroffen waren Mütter mit Kindern sowie Frauen – meist mit gesundheitlich gezeichneten Eltern aus den Kriegswirren, selbst geflohen oder vertrieben, deren Männer schwer verwundet, gefallen, vermisst oder in Gefangenschaft geraten waren. Alle, ob jung oder alt, Mann oder Frau, mussten sich nun dem Überleben widmen.

Die Probleme enger Zwangsgemeinschaften aufgrund von Wohnraummangel, Versorgungskrise, Vorurteilen gegenüber Herkunft und Dialekt sowie kulturellen Eigenheiten erschwerten das Zusammenleben von Alt- und Neubürgern erheblich.

Das „Betteln“ um Unterkunft, Essen, Arbeit usw. – dieses totale Abhängigkeitsverhältnis – war für viele mit Scham und Erniedrigung verbunden.

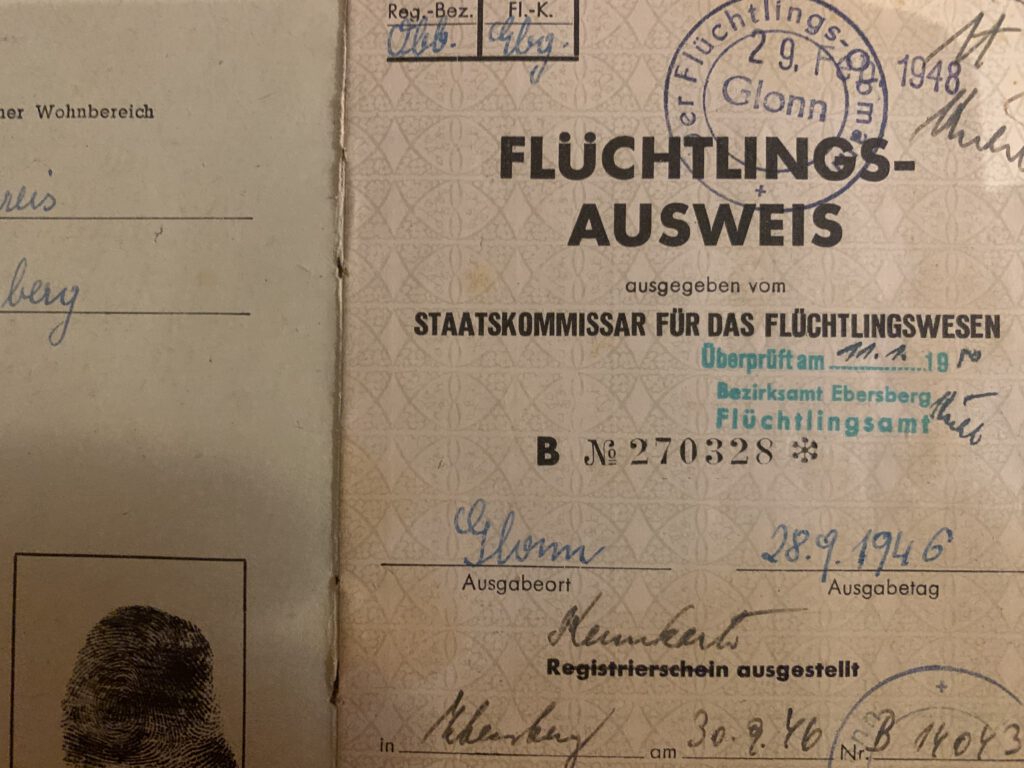

Lebensmittel und sämtliche Güter des täglichen Bedarfs unterlagen – wie zu Kriegszeiten – der Zwangsbewirtschaftung. Die zum Überleben notwendigen Lebensmittelkarten und Bezugsscheine erhielt man nur gegen Vorlage des Flüchtlingsausweises (siehe Bilder). Vielen Bedürftigen wurde mit den sogenannten Care-Paketen (verpackte Lebensmittel wie z. B. Trockenmilch) der US-Besatzungsmacht geholfen, um die größte Not zu lindern. Die Verteilung übernahmen Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz.

Zur Nahrungsbeschaffung war auch das „Hamstern“ bei den Landwirten notwendig. Ebenso gehörten Kartoffel-Klauben und verschiedene Hilfsdienste bei Bauern dazu – wie auch das Sammeln von Brennholz. Mit den bei der Vertreibung genutzten Leiterwagen wurde dürres Holz und Tannenzapfen gesammelt und von Hand nach Hause gezogen. Verglichen mit heute war der Wald damals „besenrein“. Auch Pilze (Schwammerl) und Beeren wurden gesammelt.

Einmal pro Woche kam ein Dreirad (Trike), ein motorisiertes Fahrzeug mit Ladefläche, von der Großmarkthalle München nach Egmating in den alten Schlosshof und kaufte die Ware auf. Viele Frauen und Männer verdienten sich auch mit Hilfsarbeiten im Forst etwas dazu – etwa beim Setzen von Pflanzen – für einen Stundenlohn von 0,69 bis 0,84 Pfennig.

Ein wichtiger Bestandteil der Eigenversorgung waren die Kleingärten (in Parzellen aufgeteilt), die sich viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge hinter dem alten Schlossgebäude anlegten. Diverse Kellerräume des Schlosses dienten zur Lagerung von Kartoffeln und anderen Vorräten für die Wintermonate.

Diese Behelfsmaßnahmen waren notwendig, denn die Versorgungslage, Inflation und Arbeitslosigkeit verschärften sich dramatisch – in ganz Deutschland, auch im Landkreis Ebersberg und in Egmating. Im Jahr 1947 stiegen die Preise um über 60 %. Ein Pfund Fleisch kostete bis zu 70 RM, ein Pfund Butter bis zu 200 RM.

Gerüchten zufolge sollen die USA bewusst Lebensmittel – etwa Fleisch – für einen möglichen Krieg mit Russland zurückgehalten haben. Die Bedrohung galt als real. Weitere Gerüchte besagten, dass bald mit einer Besetzung der Oberpfalz, Niederbayerns und Oberbayerns durch russische Truppen zu rechnen sei (zur Schließung des Rings um Tschechien und Österreich). Es hieß, die oberbayerische Bevölkerung solle nach Südfrankreich, insbesondere von Ebersberg nach Marseille, evakuiert werden.

Integration und Annäherung

In diesen schwierigen Zeiten wuchsen Einheimische und „Neubürger“ in Egmating zunehmend zusammen. Das am 1. März 1947 in Kraft getretene Flüchtlingsgesetz stellte Einheimische und Neubürger grundsätzlich gleich und zielte mit zahlreichen Ausführungsbestimmungen auf ein „organisches Aufgehen“ der Vertriebenen und Flüchtlinge in der heimischen Bevölkerung.

Zur gesellschaftlichen Selbstbestimmung und inneren Solidarität einer Schicksalsgemeinschaft gründeten sich bereits 1947 Flüchtlings- und Vertriebenenvereine (Landsmannschaften) im Landkreis Ebersberg. Sie sollten die Interessen und Bedürfnisse der Heimatvertriebenen vertreten – unter anderem auch durch Organisation von Heimattreffen wie dem Sudetendeutschen Tag.

Mit der Währungsreform im Juni 1948 begann das sogenannte „Deutsche Wirtschaftswunder“. In Egmating fanden im selben Monat die ersten demokratischen Gemeindewahlen nach dem Krieg statt – mit Sylvester Schmidt als Bürgermeister und drei Vertretern der Heimatvertriebenen im Gemeinderat.

Sylvester Schmidt, der bis 1971 im Amt blieb, leitete den Aufschwung Egmatings ein und hatte großen Anteil an der Integration der Vertriebenen. Diese wiederum zeigten hohen Arbeitswillen und großen Einsatz bei ortsansässigen Landwirten, Unternehmen, Organisationen und Vereinen. Auch gesellschaftlich wuchs man zusammen – durch wechselseitige kulturelle Befruchtung:

Im Brauereisaal fanden wieder Tanzveranstaltungen (u. a. Flüchtlingsball) und Hochzeiten statt. Im Bräustüberl wurde spontan Musik aus Böhmen und dem Egerland gespielt und bis in die Morgenstunden gesungen. Koch- und Backrezepte wurden ausgetauscht und fanden Eingang in die Küchen von Gaststätten und Einheimischen. Umgekehrt öffneten sich viele Flüchtlinge für das Brauchtum und die Gepflogenheiten der Alteingesessenen.

Eine weitere gesellschaftliche Verflechtung – trotz mancher Vorbehalte, insbesondere bei der älteren Generation – ergab sich durch Eheschließungen. Laut amtlicher Aufzeichnungen gab es zwischen 1946 und 1985 insgesamt 57 Eheschließungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen.

Das Verhältnis zwischen Einheimischen und Neubürgern entspannte sich ab den 1950er Jahren zunehmend. Man lernte sich kennen und schätzen – viele gegenseitige Vorurteile verblassten.

Mit günstigen Grundstückspreisen und speziell ausgewiesenem Bauland für Einheimische – sowohl in den 50er und 60er Jahren als auch noch in den 70er Jahren unter dem sozial eingestellten Bürgermeister Sepp Kraus – konnten sich zahlreiche Heimatvertriebene und ihre Nachkommen den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Möglich wurde dies nur durch gegenseitige Hilfe, Unterstützung ortsansässiger Handwerker und Unternehmen sowie das Miteinander im Ort.

Für viele der älteren Generation wurde Egmating ein neues Zuhause – doch nie die Heimat, in die man hineingeboren wurde, mit all den Erinnerungen der Kindheit und Jugend. Für ihre Kinder und Kindeskinder jedoch – die hier aufwuchsen und Heimat fanden – ist Egmating ein geliebter Ort und Heimat zugleich geworden.

Anfang bis Mitte der 1950er Jahre verließen viele der Egmatinger Heimatvertriebenen den Ort – meist aufgrund beengter Wohnverhältnisse und unzureichender Infrastruktur. Die Einwohnerzahl sank um etwa 300 Personen.

Schmerz, Angst, Ohnmacht und Trauer – all das können nur jene wirklich empfinden und beurteilen, die es selbst erlebt haben und direkt betroffen waren. Über 60 Millionen Menschen mussten durch Eroberungswahn und Hass ihr Leben lassen.

Als Nachkriegsgeneration dürfen wir uns glücklich schätzen und sollten dankbar sein, nunmehr 80 Jahre in Frieden leben zu dürfen.

Wir sollten alles dafür tun, dass sich diese grausame Geschichte niemals wiederholt.

Franz Nowotny

Quellen: Zeitzeugen, private Unterlagen, Dokumentationen vom Landkreis EB